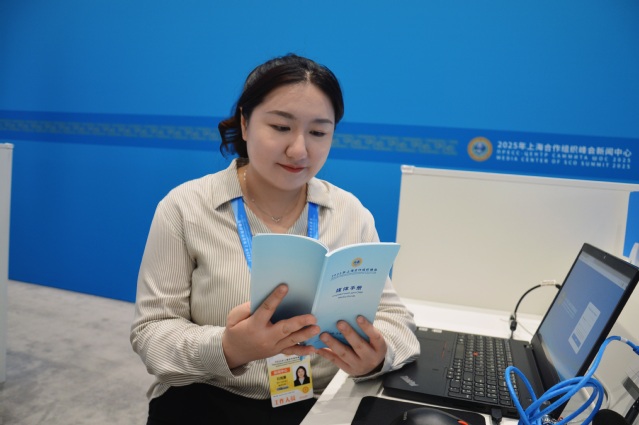

渤海潮涌,海河欢歌。8月的天津,迎来“上合时间”。上海合作组织成立以来规模最大的一次峰会于此举行。世界,在这里聆听中国声音、看见天津风采。这场国际盛会的成功背后,有一群默默耕耘的语言“筑桥人”——他们来自南开大学外国语学院,是语言工作者、文化研究者、知识传递者,更是使命在肩的译者。

从去年寒冬到今秋盛会,他们以专业、严谨的态度,高度的责任感和使命感,负责峰会以及相关活动文字材料翻译工作,为会议提供包括同传和交传在内的高水平口译,向世界精准传递中国主张、天津故事。

使命在肩:以专业服务国家大局

自2024年10月起,南开大学外国语学院便迅速响应号召,组建了一支由阎国栋院长担任组长的笔译工作组,涵盖俄语、英语、阿拉伯语,50余名中青年教师和博士研究生参与其中。

截至峰会前夕,团队累计完成笔译任务400余项,内容覆盖智能科技、经贸合作、医疗健康、文化旅游、政策文件等十余个专业领域,总字数逾30万字。

“我们的翻译质量是会议质量的一部分,我们的翻译速度是天津速度的一部分。”阎国栋院长的话语铿锵有力。为此,团队建立了严格的“译者—审校—终审”三级质量保障机制,确保每一份译稿精准、规范、高效。

自接受任务以来,全体成员不断提高政治站位,强化政治担当、自觉服从大局。马红旗老师提到:“任务量大、时间紧,但院领导高度重视,老师们无怨无悔,深夜加班也要保质保量完成。”

多语种协作:全方位保障“世界对话”

本次峰会翻译工作涵盖了俄语、英语、阿拉伯语等多个语种,每个语种团队都展现了出色的专业素养。

俄语作为上合组织核心工作语言,有着繁重的翻译任务。11名俄语专业教师全员出动,确保了俄语翻译的准确性和流畅性。英语笔译、口译团队作为人员规模最庞大的团队,翻译内容涵盖工、农、商、医、高新技术、人工智能等多个领域。阿拉伯语团队虽然人数不多,但同样出色完成了任务,展现了南开外语的多语种实力。

挑战与突破:翻译背后的“战场”

为确保万无一失,团队老师们对媒体手册进行了三轮审校,对照多个国际会议的公开文件,对每一个媒体术语和通行惯例都进行了反复斟酌。

王丽丹老师分享了团队的质量控制方法:“建立了一套'人机互动'的精密流程:要求译者选择两个翻译软件进行对比初译,再到Yandex等专业平台进行对照,最终经过人工三重校审才能定稿。技术再先进,也离不开译者最终的判断力和责任感。”

俄语组的徐莉莉老师为了一条宣传标语,拟定了十多种不同方案,反复权衡语言风格与文化适配性。这是笔尖上的“战场”。每一个词的选择都是一次考验,每一次翻译都是一次挑战。而南开翻译人用他们的专业与智慧,交出了一份令人满意的答卷。

公共外语教学部的朱小凡老师在翻译工作中,特别注意专业术语的精准打磨。“我参阅了左耀琨老师等前辈制定的博物馆文物翻译标准,并在医学、考古学、生物学等领域找到了特别精确的译法。”这些宝贵的实践案例,也极大地丰富了他的教学素材库。

与日常翻译不同,峰会翻译任务具有极强的政治敏感性、专业性和时效性。英语组的石雨晨老师深有体会:“措辞需严格符合外交规范,细微偏差可能引发误解,需要精确到介词和冠词。”

从讲台到国际舞台:教学相长的宝贵实践

马红旗老师强调:“外语人才不仅要精通语言,更要具备国家意识、文化自信和国际协作能力。我们要培养的是能够充当‘杂家’和‘多面手’的复合型人才。”

黄明拓老师从身份转变中感受到时代的发展。他是俄语笔译、口译工作组成员,圆满完成了哈萨克斯坦总统托亚耶夫迎送与口译工作。“从2018年作为学生参与上合组织青岛峰会,到2025年以教师身份服务天津峰会,我见证了‘上合朋友圈’不断扩大,也更坚定了培养新时代外语人才的决心。”

袁芳老师对此深有体会。她在医疗保障组的实战经历,让她对翻译教学有了新的认识。“这次经历让我深切体会到,翻译工作不仅是语言的转换,更是知识储备和应急能力的综合体现。我已经在着手将这些实战案例融入课堂教学,设计医疗急救等特殊场景的口译模拟训练,让学生在校内就能体验到真实工作的挑战。”

城市认同:在翻译中读懂天津

对许多老师来说,这次翻译工作也是深入了解天津的过程。

叶芳芳老师表示:“通过笔译工作,我翻译了大量关于天津历史、文化、非遗、海河桥梁和天津港的材料,让我对这座城市有了更深刻的了解。过去三年在天津,我没有机会对这座城市有这么全方位的认识。”

吴静老师也有同感:“翻译之前,是从个人的视角看天津经济的发展;翻译的准备活动中,一个个数据切实展现了天津的经济发展,我对天津倍感自豪。”

许多老师表示,未来在教学中会增加关于天津的内容,让学生们更好地了解这座城市,增强对天津的认同感和归属感。

寄语未来:语言工作者的使命与担当

阎国栋院长总结道:“我们不仅要成为最好的笔译团队,更要通过这样的实战,培养出更多能服务国家战略、参与全球治理的高素质外语人才。真正实现我们外国语学院的人才培养目标——培养‘涉外事物的从业者,国际问题的研究者,科技创新的引领者,人类文明的沟通者,语言服务的提供者’。”

结语:以专业之光,照亮沟通之桥

当最后一份文件译校完毕,当最后一场会议圆满落幕,翻译团队的老师们终于可以稍稍停下脚步,回望这段星光璀璨的征程。二百多个日夜的坚守,十万余字的精雕细琢,他们以专业为楫,以文字为舟,在天津与世界之间架起了一座理解的桥梁。

每一个瞬间都化作星辰,点亮了这场国际盛会的天空。他们或许不曾站在聚光灯下,但每一句精准的传达,每一次流畅的沟通,都让中国声音更加清晰,让天津故事更加动人。

愿这段译路星光照亮更多前行者的道路,

愿这座语言之桥连接更多相通的心灵。

因为,每一次用心的翻译,

都是让世界更好地看见中国;

每一次真诚的沟通,

都是让人类命运共同体更加紧密相连。

供稿|孟王然 王嘉琪

供图|南开大学外国语学院翻译组

编辑|肖婕妤

审核|相羽 郑锡然